«У сказки нет границ»: как художник-иллюстратор Борис Диодоров стал послом Андерсена в России

Иллюстратор Борис Диодоров — о своей работе в 90 лет, об Андерсене и о Пушкине

«Андерсен — сложнейшее пространство бытия духа нашего»

— Вы сделали иллюстрации более чем к 400 книгам. Как в вашу жизнь вошёл Андерсен? И как случилось, что вы — один из самых известных иллюстраторов его сказок не только в России, но и в мире?

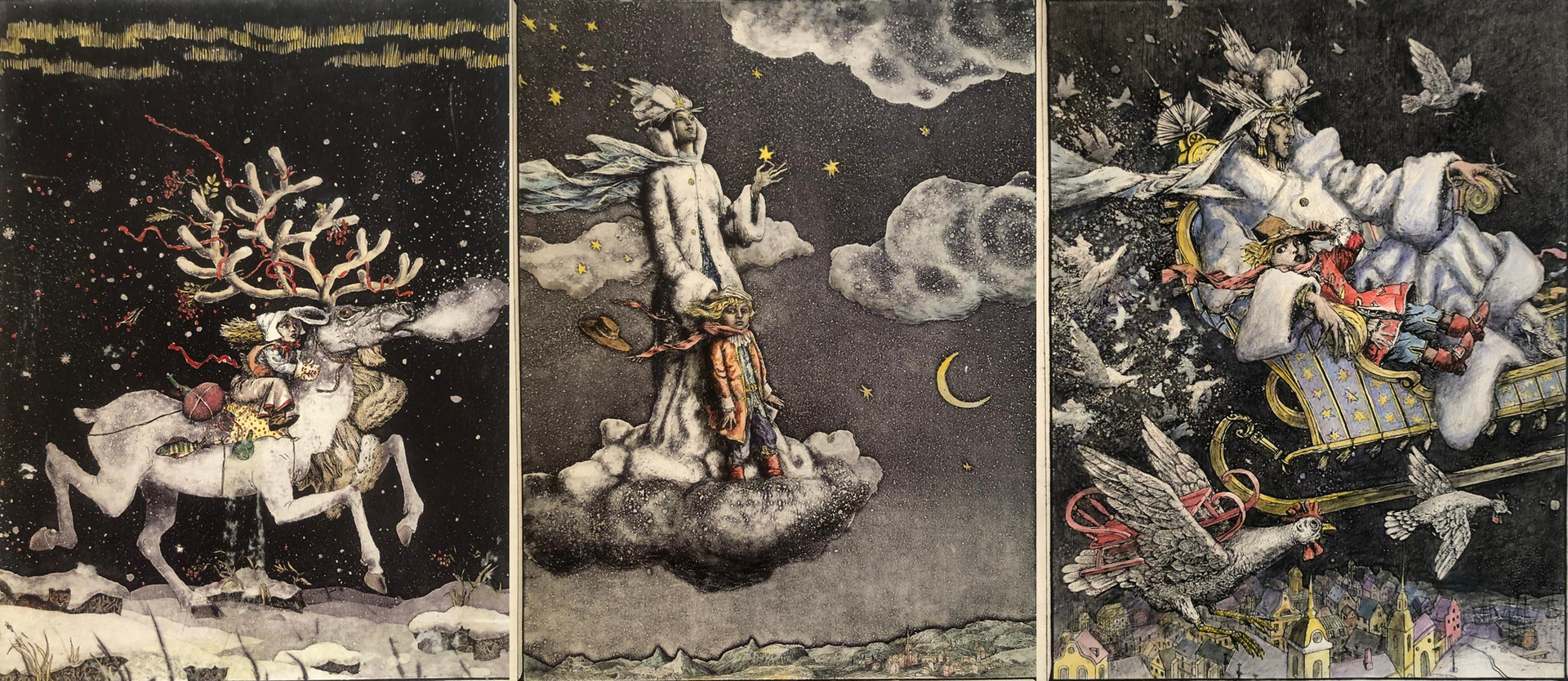

— Впервые серьёзно я прикоснулся к Андерсену в 1980 году. Тогда в СССР открылись центры ВААП (Всесоюзного агентства по авторским правам), куда могли приезжать представители западных издательств и делать заказы советским писателям и художникам. Страна получала валюту, а мы свой гонорар — в чеках, которые можно было конвертировать в рубли. Одно австрийское издательство предложило мне на конкурсной основе сделать одну иллюстрацию к сказке «Снежная королева». Но одной мне показалось мало — я сделал три в технике цветного офорта. Для этого я буквально дневал и ночевал в мастерских Челюскинского дома творчества, где были хорошие возможности для работы. Словом, выложился по полной.

Но из австрийского издательства так никто и не объявился. А эти иллюстрации начали путешествие от выставки к выставке, и в 1989 году мы с ними оказались в Париже. В гостях у моего друга художника Виталия Стацинского рисунки к «Снежной королеве» увидела его подруга, издательница Николь Мемма, и сразу же заключила со мной договор. Там же, в Париже, я сделал макет книги на французском языке, хотя сам этого языка не знал. Это была сказочная возможность.

- Первые иллюстрации художника Бориса Диодорова к сказке «Снежная королева», изданной в 1993 году.

- © Из личного архива

Я работал над тремя сказками Андерсена: «Снежная королева», «Русалочка» и «Дюймовочка». В общей сложности на них ушло 15 лет. И я считаю, что это были годы, когда мы жили сказкой. Мы с женой Кариной уехали тогда на Волгу — там никто не мешал, сутки раздвигались. И я работал днём и ночью. Без суеты, с любовью. В 1993 году «Снежная королева» вышла в свет.

— Книга вышла во Франции?

— Да. И сразу после издания книги, в том же 1993 году, меня пригласили принять участие в выставке, которую организовывало посольство России в Дании. С этого момента и началась новая, сказочная, андерсеновская эпоха моей жизни. Выставка пользовалась популярностью в Копенгагене, затем её приобрели датчане и уже сами показывали на родине Андерсена в Оденсе.

- Вручение художнику Борису Диодорову титула посла Андерсена в России датской принцессой Александрой. Москва. Малый театр. 2005 год.

- © Из личного архива

«Посол Андерсена»

— Как вы стали послом Андерсена в России?

— В 1993 году мы с супругой побывали на праздновании 500-летия установления дипломатических отношений между Россией и Данией — это было очень представительное событие, и наши работы там выставлялись в главном здании газеты Politiken в Копенгагене.

В 2001 году я был удостоен Королевской премии имени Ганса Христиана Андерсена. Её мне вручала датская принцесса Александра. В составе премии — не только признание, но и пожизненное приглашение на ежегодные празднования дня рождения Андерсена, которые проходят в Копенгагене и Оденсе. Я бывал в Дании каждый год, не менее 20 раз. Сначала с выставками, потом как гость, потом как представитель России.

В 2005 году в Малом театре в Москве мне присвоили почётное звание посла Андерсена. Меня и ещё 11 человек чествовали как людей, которые представляют дело Андерсена у себя на родине. После этого мы отправились в Данию, чтобы продолжить празднование 200-летнего юбилея сказочника.

Помню королеву Маргрете: сдержанная, внимательная, кстати, тоже художница. Она с интересом рассматривала книги с моими иллюстрациями. А её супруга, принца Хенрика, я лично встречал в Москве и познакомил его с домом-музеем Льва Толстого в Хамовниках. Хенрик увлекался кулинарией и садоводством. Он подарил мне свою книгу с рецептами, изданную на русском языке в качестве «визитки» специально для поездки в Россию.

После этих событий я стал официальным послом Андерсена в России. А вскоре по инициативе Сергея Михалкова, с которым мы тогда активно сотрудничали в IBBY, был создан российский Фонд Андерсена. Меня пригласили его возглавить. Так началась вторая глава моей жизни с Андерсеном — уже не только как художника, но как исследователя, собирателя, популяризатора этого великого датского писателя.

- Художник Борис Диодоров в Дании.

- © Из личного архива

— Во время поездок в Данию какие открытия вы сделали для себя? Есть ли национальность у сказки?

— Вы знаете, хороший вопрос. У сказки нет границ. Она либо есть, либо нет. Я, конечно, воспитан на Пушкине. И всё, что я делаю в этой жизни, — так или иначе проходит через него. Для меня Пушкин и Андерсен — это собеседники. Удивительным образом они часто идут рядом. В слове, в образе, в интонации.

Есть одна история, которая меня поразила. Андерсен мечтал получить автограф Пушкина, но не успел это сделать при жизни Александра Сергеевича. А позже в Монтрё он познакомился с девушками, у которых были родственные связи с Капнистом — тем самым цензором, который хранил пушкинские тетради. Они пообещали помочь Андерсену и выполнили своё обещание. Из тетради Пушкина со стихами, датированной 1816 годом, вырезали страницу с «Элегией» и передали Андерсену. Сейчас этот лист хранится в Королевской библиотеке Копенгагена.

Мне довелось увидеть этот автограф. Я издал факсимиле этого документа с его историей — всего 100 именных экземпляров, один из которых мы подарили королеве Дании.

Это как мост: из русской души — в датскую и обратно. Андерсен был художником не только кисти, но и сердца. А Пушкин — это язык, на котором говорит душа. Они оба говорили о важном. О вечном.

За годы работы Фонд Андерсена стал не просто культурной инициативой — он превратился в живую мастерскую, где рождались книги, выставки, исследования. Это было большое общее дело, в котором мне невероятно повезло иметь соратника — мою жену Карину Степановну. Без неё ни одна из этих историй не имела бы той силы, глубины и любви, которые они в итоге обрели.

- Поэтесса Карина Филиппова.

- © Из личного архива

«Ни одного лишнего дня»

— Вы не раз упоминали вашу жену — Карину Степановну. Расскажите, пожалуйста, о ней.

— Карина Филиппова — гениальный поэт. Её песни пели все — от Клавдии Шульженко до Валентины Толкуновой. Но главное — не слава, а глубина её поэзии. Она никогда не делала различий между поэзией и жизнью. Поэтому у неё каждая строчка — живая. Между прочим, в Пушкина, как рассказывала сама Карина, она влюбилась в два года и семь месяцев, ещё не зная его поэзии, а лишь увидев его портрет кисти Тропинина (с перстнем на пальце) на стене у соседей. А к десяти годам она выучила почти все его стихи наизусть и помнила их всю жизнь.

Мы с Кариной прожили 50 лет на Волге — и ни дня не было лишнего. Мы уехали туда, когда я начал работать над Андерсеном. Там никто не мешал: сутки можно было растягивать, творить в покое, дышать свободно. Там родились книги, выставки, музей. К нам даже переехали жить многие друзья — актёры, художники. Свет МХАТа, как мы говорили.

- Художник Борис Диодоров с супругой поэтессой Кариной Филипповой.

- © Из личного архива

— Вы оба участвовали в музейной деятельности?

— Да. Мы 30 лет были в научных советах — и в толстовском музее, и в пушкинском. Карина — не только поэт, она была потрясающим собеседником, глубоким исследователем, тонким читателем.

Все наши проекты были общими. А главным из них стал музей «Дорога к Пушкину», который мы основали в Погорелом Городище. У нас были трудности, конечно. Но всегда была вера — друг в друга, в дело, в свет. Я часто повторяю: для творца важна радость поиска. Не результат, не успех, а сам путь. И Карина это знала. Иногда даже раньше меня.

Она ушла. Но я всё делаю с ощущением, что она рядом. Что всё — с ней. Сейчас я передаю в РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства) наши документы, которые представляют историческую, творческую и архивную ценность. Спешу, работаю днями и ночами, потому что, пока я жив, мне нужно успеть всё сделать, в том числе и за неё.

И я надеюсь, что это мне удастся. А вот создать музей федерального уровня, увековечив память о Пушкине в Погорелом Городище, мне, пожалуй, уже не успеть.

- Лидия Кудрявцева, член Союза писателей; Карина Филиппова, поэтесса, супруга художника; Олег Толстой, художник; Николай Пузин, научный сотрудник музея Льва Толстого в Ясной Поляне; Борис Диодоров, художник-иллюстратор. Ясная Поляна. 1990 год. Фото Ильи Толстого.

- © Из личного архива

«Я называю это не чудом, а промыслом Божьим»

— Как Погорелое Городище связано с Александром Пушкиным?

— Это историческое и духовное открытие. Сто лет считалось, что про Пушкина уже всё открыто, оказалось — нет. Бог указал на Погорелое Городище — святое пушкинское место, где он написал главу «Корчма у литовской границы» для «Бориса Годунова», где жили его предки. Кто проникается этим, говорит, что это чудо. Я называю это не чудом, а промыслом Божьим. Чудес не бывает — всё закономерно, если ты слушаешь и видишь. Мы жили там, в Зубцовском районе, на Волге. Это место хранит воспоминания о предках Пушкина, в том числе о Гавриле Пушкине, воеводе, защитнике русской западной границы. А сам Пушкин в письме к Раевскому упоминал, что бывал в этом месте и именно там написал главу своей великой исторической поэмы «Борис Годунов». Это не догадки — это факты.

— То есть вы не просто жили с женой в Погорелом Городище, вы были его исследователями?

— Мы не могли иначе. Мы — музейщики. Тридцать лет проработали в научных советах. Когда узнали, что здесь писал Пушкин, когда увидели это место — не могли отступить. Это наш долг. Только смерть меня остановит. Мы собрали всех пушкинистов — Непомнящего, Воробьёва, Василевича, Черкашину… Все нас поддержали. Потому что это важно не только для нашей культуры. Это важно для русской души.

- Президент России Владимир Путин и народный художник России Борис Диодоров на вручении премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей. Москва. Кремль. 26 марта 2019 года

- kremlin.ru

В 2019 году я неожиданно получил премию президента России за своё творчество. И в ответном слове я назвал эту награду «промыслом Божьим» для нашего музея, рассказав присутствующим в кремлёвском зале о созданном в Погорелом Городище 22 июля 2016 года музее «Дорога к Пушкину».

Сегодня я живу, чтобы поддерживать этот музей. Это уже не просто дело — это моя жизнь и моя вера.

«Пушкин — пророк. Бог дал его нам как знак»

— Вы называете Пушкина пророком и проводите параллели между Пушкиным и Андерсеном. В чём, на ваш взгляд, их внутреннее родство?

— Они оба были посланниками. Пушкин и Андерсен — наши духовные учителя. Они учили любить, различать свет и тьму.

Пушкин — пророк. Бог дал его нам как знак. Чтобы мы не забывали, что Россия — страна духовная.

Поэтому так важен музей в Погорелом Городище: если мы не будем знать, откуда мы, если мы откажемся от Пушкина, Бог нас покинет.

- Gettyimages.ru

— Вы говорите о Пушкине как о пророке. Что вы вкладываете в это? Как вы относитесь к гонениям на Пушкина в мире?

— Пушкин — это язык, на котором Бог говорит с Россией. Он — любовь. Настоящая война идёт не на поле боя. Настоящая война происходит за душу человека. Нас пытаются разделить, ослепить, увести в ложь.

Теперь ничего нет вне политики, сейчас всё политика, даже Пушкин. Просто два мира столкнулись, а на самом деле это бьются Бог и дьявол. Наши бабушки нам говорили: на одном плече ангел, на другом чертёнок. Они нас учили: не жадничай, отдавай, кто отдаёт — тому дана будет жизнь великая. А дьявол всегда будет критиковать эту доброту, будет смеяться над ней, как над глупостью, обесценивая щедрость души. Пушкин это знал. Он сам отдал нам всё — и стихи, и жизнь. Поэтому он — наш путь. Наш знак.

Пушкин — это правда и любовь. И он сейчас, как тогда, лежит поверженный в снегу. Это больно. Это страшно. Но пока есть те, кто продолжает заботиться о нём, не всё потеряно. Но если мы отвернёмся от него, Бог отвернётся от нас.

И я буду отдавать ему всё, до последнего дня. Мне 90 лет, и я работаю, чтобы поддерживать музей, — плачу за аренду, свет, тепло. Пишу, рисую, издаю, преподаю и строю музей. У нас много лет лежит готовый проект музейного комплекса в Погорелом Городище, выполненный заслуженным архитектором России Алексеем Куренным. Он очень современный. И я верю, что он будет реализован.

- Архитектурная концепция музея «Дорога к Пушкину» в Погорелом Городище Тверской области.

- © Из личного архива

- «Западня для патриотов»: как в 1944 году была заминирована могила Пушкина

- «Я никогда не играла в куклы»: русская Шанель Татьяна Смирнова поделилась с RT секретом успеха и долголетия

- «Сердцем, умом и душой мы русские»: потомки Александра Пушкина о слове 2024 года, русской культуре и своей истории любви